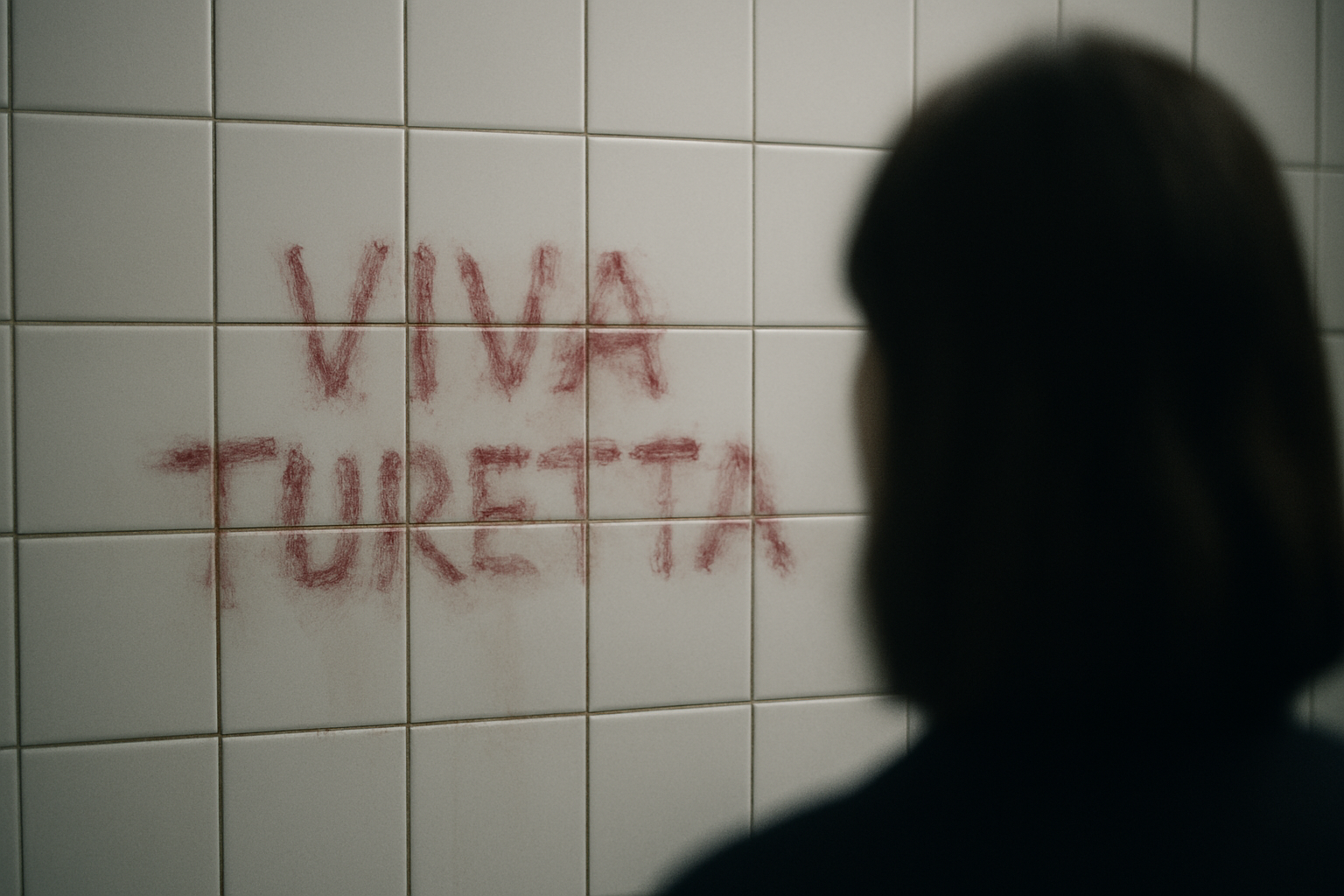

Ci sono scritte che urlano più forte delle parole pronunciate a voce alta. Le troviamo nei bagni delle scuole, sui muri dei sottopassi, sulle panchine. Ma alcune di queste colpiscono per la loro crudeltà implicita, per il loro tono beffardo e cinico, per l’assenza apparente di empatia. Una di queste, recentemente comparsa in un bagno femminile, recitava: “Viva Turetta”, alludendo a Filippo Turetta, autore del femminicidio di Giulia Cecchettin. Una frase breve, ma talmente violenta nella sua implicita glorificazione del carnefice, da gelare il sangue. Come possiamo spiegare un simile gesto? Cosa succede nella mente di chi lo compie? Come può una giovane persona arrivare a celebrare pubblicamente — e provocatoriamente — un omicida?

Ci sono scritte che urlano più forte delle parole pronunciate a voce alta. Le troviamo nei bagni delle scuole, sui muri dei sottopassi, sulle panchine. Ma alcune di queste colpiscono per la loro crudeltà implicita, per il loro tono beffardo e cinico, per l’assenza apparente di empatia. Una di queste, recentemente comparsa in un bagno femminile, recitava: “Viva Turetta”, alludendo a Filippo Turetta, autore del femminicidio di Giulia Cecchettin. Una frase breve, ma talmente violenta nella sua implicita glorificazione del carnefice, da gelare il sangue. Come possiamo spiegare un simile gesto? Cosa succede nella mente di chi lo compie? Come può una giovane persona arrivare a celebrare pubblicamente — e provocatoriamente — un omicida?

Questo articolo si propone di esplorare ciò che sta dietro questo tipo di scritte, non per giustificare, ma per comprendere. Perché comprendere non significa assolvere, ma cercare di illuminare zone d’ombra dove spesso l’adulto si limita a condannare senza interrogarsi. Perché dietro un gesto così disturbante, ci sono domande che la società adulta non può più permettersi di ignorare.

1. Il bisogno disperato di visibilità

Viviamo in una cultura ipervisibile, dove ogni gesto può diventare “contenuto”. I ragazzi di oggi sono cresciuti dentro l’ecosistema digitale: YouTube, TikTok, Instagram, ma anche forum e chat anonime. In questo contesto, l’urgenza di lasciare un segno si fa sempre più esasperata. Scrivere “Viva Turetta” su un muro non è (solo) un’adesione ideologica: è anche un tentativo di ottenere attenzione, di scioccare, di provocare una reazione forte, di “esistere” attraverso l’eco del proprio gesto.

Nella psicologia evolutiva, questo bisogno si collega al processo di costruzione dell’identità. In adolescenza si cerca un posto nel mondo, e spesso lo si fa sfidando le regole, agendo per contrasto. La trasgressione, in sé, è una tappa evolutiva. Ma quando la trasgressione si tinge di sadismo e mancanza di empatia, siamo di fronte a una distorsione che richiede attenzione.

2. La cultura della provocazione e della dissociazione emotiva

L’odierna cultura giovanile è spesso attraversata da un’ironia nera, cinica, dove il dolore altrui è disumanizzato, e dove tutto è reso meme, gioco, contenuto da consumare velocemente. In questo scenario, anche eventi tragici possono diventare oggetto di ironia cruda, come forma di disconnessione difensiva.

Scrivere “Viva Turetta” può nascere da questa dissociazione: una rottura tra il contenuto emotivo della realtà (la morte di una ragazza innocente) e il comportamento messo in atto (una frase celebrativa). È come se il ragazzo si mettesse una maschera fredda per schermarsi dalla gravità di ciò che scrive. La dissociazione può essere una strategia inconscia per non entrare in contatto con la propria vulnerabilità, con la paura, con il senso di impotenza che eventi simili generano.

3. L’identificazione con l’aggressore

In psicoanalisi, si parla spesso del meccanismo dell’identificazione con l’aggressore, teorizzato da Anna Freud. Questo meccanismo scatta quando, per difendersi dal senso di minaccia o impotenza, il soggetto si allea inconsciamente con chi rappresenta il potere distruttivo.

Un adolescente, magari abituato a sentirsi impotente o non considerato, può proiettarsi sull’immagine di chi ha avuto “potere” — anche se in modo distorto e criminale. Turetta diventa così un simbolo di ribellione, potere, dominio, sebbene tragicamente malato. Non è l’uomo in sé che viene celebrato, ma la sua immagine mediatica, potente e spaventosa al tempo stesso.

4. Il vuoto educativo e l’assenza di modelli empatici

Molti ragazzi crescono oggi in un contesto dove la fragilità è vista come debolezza e dove non si insegna a sentire, ma a performare. Se un ragazzo non è mai stato educato all’empatia, al sentire profondo delle emozioni altrui, se ha sempre vissuto in un contesto dove il dolore era negato, deriso o ignorato, sarà più incline ad azioni che minimizzano la sofferenza umana.

La scritta “Viva Turetta” allora può diventare un segnale di questa anestesia affettiva: un modo per dire “non provo nulla”, o meglio “non voglio provare nulla” rispetto al dolore dell’altro. E questo, paradossalmente, può essere il riflesso di un dolore proprio mai riconosciuto.

5. Il gruppo come cassa di risonanza

Spesso, gesti simili non vengono compiuti da un singolo, ma da un gruppo. Ed è noto quanto il gruppo possa amplificare la disinibizione, specie in adolescenza. Il contesto del bagno delle donne — luogo simbolicamente legato alla femminilità, alla vulnerabilità — scelto per scrivere quella frase, indica la volontà di colpire proprio lì dove fa più male. In gruppo, il senso critico si dissolve, la responsabilità si diluisce, e il bisogno di appartenenza può spingere a gesti altrimenti impensabili.

6. L’erosione del confine tra reale e virtuale

La spettacolarizzazione della cronaca nera, la diffusione virale di contenuti scioccanti, la serializzazione della tragedia attraverso social e media contribuiscono a rendere la realtà un palcoscenico dove tutto può essere consumato senza filtro.

Nel caso di Turetta, le immagini, i video, le notizie sono state incessantemente rilanciate. Il volto del carnefice è entrato nelle case, nei telefoni, nelle chat. La reiterazione di queste immagini può produrre un effetto di desensibilizzazione, in cui anche l’orrore più grande perde peso. In questo clima, una scritta oscena può sembrare solo “un’altra provocazione”, uno “scherzo nero” come tanti.

7. L’illusione del controllo attraverso il cinismo

Dietro il gesto c’è spesso un sentimento di impotenza. Alcuni ragazzi scrivono frasi come “Viva Turetta” perché sentono che tutto li sovrasta: l’ingiustizia, la sofferenza, il caos del mondo. Così si rifugiano nel cinismo. “Se tutto fa schifo, allora mi ci tuffo dentro”. È un modo per non sentirsi sopraffatti, per sentire che almeno, scegliendo di provocare, stanno dominando la situazione.

Ma il cinismo è una corazza. E spesso, sotto la corazza, c’è una fragilità profonda, una fame di riconoscimento e contatto umano.

8. Il compito della scuola e degli adulti

Davanti a questi segnali, l’adulto non può limitarsi a punire o stigmatizzare. Il gesto va certamente condannato, ma è necessario andare oltre la superficie. Serve un’educazione all’affettività che non sia fatta solo di slogan, ma di esempi concreti, di ascolto autentico, di confronto su temi difficili.

Serve una scuola che non insegni solo nozioni, ma anche coscienza critica, capacità di stare nell’ambivalenza, nell’empatia, nella responsabilità delle parole. Serve un mondo adulto capace di accogliere il disagio giovanile senza ridicolizzarlo o minimizzarlo.

Quando il gesto parla di un vuoto più grande

Quella frase scritta non è solo uno sfregio: è il sintomo di un vuoto. Vuoto affettivo, vuoto educativo, vuoto relazionale. È il segno di una giovinezza che si sta smarrendo nella disconnessione emotiva e nella banalizzazione del male.

Come società, non possiamo più permetterci di ignorare questi segnali. Dobbiamo imparare ad ascoltare anche quando ciò che sentiamo ci ferisce. Perché è lì, in quel dolore che non vogliamo vedere, che si nasconde la chiave per capire, prevenire, e forse, cambiare davvero qualcosa.

A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoasvisor

Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.

Se ti piacciono i nostri contenuti, seguici sull’account ufficiale IG: @Psicoadvisor