I conflitti su larga scala non sono solo geopolitica: sono il sintomo amplificato e crudele di qualcosa che ci appartiene più da vicino. Ogni atto di violenza collettiva è infatti lo specchio di un meccanismo che conosciamo intimamente: la tendenza a disumanizzare l’altro, a trasformarlo in oggetto, a negarne perfino i bisogni fondamentali. Personalmente trovo di un’ipocrisia assurda (o di una ottusità mentale ancora più desolante) le persone che si indignano tanto per la guerra ma in casa loro perpetuano atti di oppressione verso i più deboli. Genitori che usano figli come contenitori di frustrazioni, partner che si strumentalizzano a vicenda, insegnanti che fingono di non vedere dinamiche di emarginazione sociale, datori di lavoro che sfruttano gli impiegati fino allo stremo… Che tristezza.

I conflitti su larga scala non sono solo geopolitica: sono il sintomo amplificato e crudele di qualcosa che ci appartiene più da vicino. Ogni atto di violenza collettiva è infatti lo specchio di un meccanismo che conosciamo intimamente: la tendenza a disumanizzare l’altro, a trasformarlo in oggetto, a negarne perfino i bisogni fondamentali. Personalmente trovo di un’ipocrisia assurda (o di una ottusità mentale ancora più desolante) le persone che si indignano tanto per la guerra ma in casa loro perpetuano atti di oppressione verso i più deboli. Genitori che usano figli come contenitori di frustrazioni, partner che si strumentalizzano a vicenda, insegnanti che fingono di non vedere dinamiche di emarginazione sociale, datori di lavoro che sfruttano gli impiegati fino allo stremo… Che tristezza.

La violenza invisibile nella vita quotidiana

Nelle nostre vite la violenza non si manifesta quasi mai come guerra, ma come gesto sottile, parola tagliente, indifferenza che annienta. È nel bullismo, nello screditare chi ci è accanto, nei silenzi punitivi, nel non riconoscere la fragilità di chi abbiamo davanti. È nel linguaggio che ferisce senza colpire, nel rifiuto che congela chi cerca contatto, nella manipolazione che toglie ossigeno. E anche se i due fenomeni ti sembrano differenti, la matrice è la stessa: l’incapacità di vedere l’altro come essere umano completo, con pari dignità. Laddove c’è violenza, c’è sempre un meccanismo di riduzione: tu non sei più persona, sei ostacolo, sei nemico, sei “meno di me”. Proprio come avviene nelle relazioni tossiche: “sei un mero strumento per soddisfare i miei bisogni“.

È lo stesso meccanismo che permette a una guerra di andare avanti e a una famiglia di consumarsi nell’abuso e nel silenzio delle ferite mai nominate.

La dissonanza come anestesia

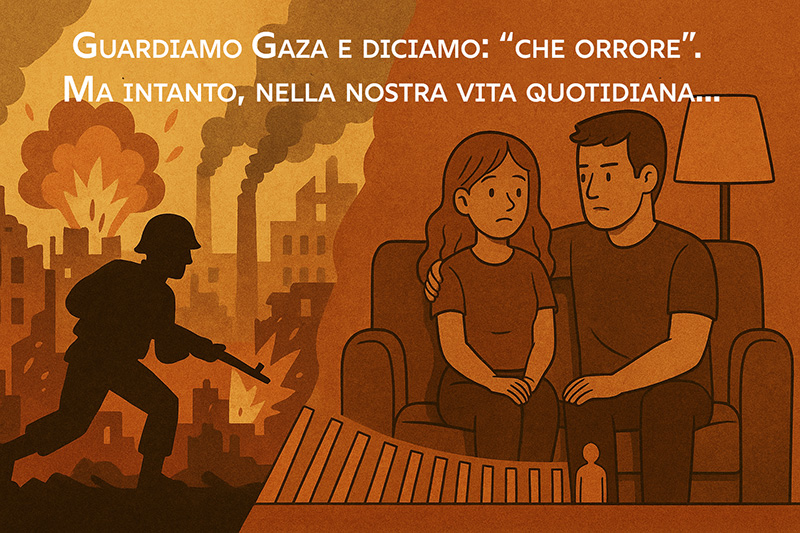

Guardiamo Gaza e diciamo: “che orrore”. Ma intanto, nella nostra vita quotidiana, possiamo essere complici di atti di violenza che consideriamo “normali”. Il potere che abbiamo nelle nostre mani è certamente inferiore a quello di un capo di stato o di una nazione, ma il modo in cui lo esercitiamo (privi di ogni sorta di responsabilità affettiva, responsabilità umana!) è lo stesso. Eppure, la dissonanza ci fa dire “che orrore Gaza” e ci porta a giustificare i nostri comportamenti. Non li riconosciamo come violenti perché non provocano sangue, non fanno notizia, soprattutto per la nostra cultura della sopraffazione, del “che vinca il più forte”. Più riesco a impormi, più merito… più vado avanti. Eppure, la selezione naturale ci insegna che a vincere non è il più forte ma chi sa cooperare. Darwin apprezzerebbe molto chi non è “al passo” in questa società.

In ogni relazione, quando sfruttiamo uno squilibrio di potere – di tipo emotivo, economico, di ruolo – per ottenere un vantaggio sull’altro, lo stiamo deprivando. Stiamo esercitando una forma di violenza. Se la guerra è il sintomo più estremo e noi singoli non possiamo farci nulla, allora la cura deve cominciare dal piccolo. Significa assumersi la responsabilità dei nostri gesti quotidiani: smettere di screditare, smettere di trattare l’altro come un mezzo, smettere di normalizzare ciò che ferisce. Perché la violenza su larga scala non nasce dal nulla: è la somma di infinite violenze quotidiane che non abbiamo voluto nominare.

Non possiamo fermare Gaza con le nostre mani, ma possiamo impedire che Gaza viva dentro di noi, nelle nostre relazioni, nei nostri gesti. Possiamo iniziare a disinnescare la violenza dove siamo: nelle parole che scegliamo, nelle emozioni che impariamo a regolare, nello sguardo che riconsegna dignità all’altro.

Nella società siamo tutti oggetti

La nostra epoca trasforma con facilità le persone in mezzi. È una logica di scambio che scivola nelle relazioni e persino nell’immaginario affettivo: l’altro non è più un soggetto con bisogni, limiti e desideri, ma una funzione per il nostro tornaconto emotivo, sessuale, sociale o economico. Alcuni fenomeni sono sotto agli occhi di tutti che è quasi superfluo descriverli.

La donna come oggetto sessuale. Quando il corpo femminile viene trattato come merce —da esibire, valutare, scambiare— la soggettività scompare. La donna non è più qualcuno, ma qualcosa: un contenitore di proiezioni, un trofeo, un “servizio”. La condivisione non consensuale di immagini intime (anche nei gruppi di Telegram o su Facebook) è una forma di violenza che sottrae la persona del suo diritto a decidere del proprio corpo e della propria immagine. Non è erotismo ne’ una goliardata: è deprivazione identitaria, disumanizzazione. E la disumanizzazione produce anestesia dell’empatia in chi agisce e vergogna, paura e ritiro in chi la subisce.

L’uomo come oggetto di reddito. Molti uomini vengono ridotti a strumento di approvvigionamento: il loro valore misurato in guadagno, stabilità, protezione materiale. Anche qui scompare la persona, restano la funzione e la performance. Le emozioni diventano “rumore”, la vulnerabilità un difetto. Questo modello non nutre nessuno: genera donne non viste e uomini non visti —due solitudini che si toccano senza incontrarsi. Senza neanche sfiorarsi nella comprensione. Cosa vediamo sui social? Quando proviamo a discutere riguardo questi fenomeni sociali, maschi o femmine scattano sulla difensiva e, ancora una volta, si parte all’attacco, allo svilimento dell’altro. Provare a comprendersi costa troppa fatica. Uno sforzo di empatia che pochi sono disposti a fare.

In tutte le relazioni disfunzionali

In tutte le relazioni in cui l’altro non è apprezzato per ciò che è ma per ciò che dà, c’è una forma di violenza. L’altro infatti è usato invece che incontrato. È la logica dell’“Io uso te” che sostituisce l’“Io con Tu”: l’altro diventa superficie su cui proietto mancanze, rabbie, ambizioni. Quando la relazione perde la curiosità —“chi sei davvero?”— e si riduce a “a cosa mi servi?”, abbiamo già messo in moto una forma sottile di violenza.

Anche l’opportunismo sociale è violenza. Nell’economia dell’attenzione, anche i legami diventano leva. E questo è triste soprattutto quando chi dovrebbe conoscere ed educare su questi fenomeni li sfrutta per il proprio tornaconto. Lo so, l’esempio dell’influencer che tagga personaggi noti per ottenere visibilità sembra innocuo; in realtà, quando l’altro viene chiamato in causa non come soggetto ma come scalino per salire, accadono tre cose:

- Strumentalizzazione: l’altro è trattato come mezzo e non come fine. È una forma di riduzione della persona a oggetto simbolico (audience, status, “spinta” algoritmica).

- Erosione dell’etica relazionale: normalizza l’idea che sia legittimo usare gli esseri umani per ottenere metriche. Se “funziona”, diventa modello replicabile: l’uso si moltiplica.

- Anestesia empatica: più abituo la mia mente a vedere persone come funzioni, meno riconosco i loro confini e più le invado. È una forma di sfruttamento che non fa rumore ma educa lo sguardo a disumanizzare.

- Questa è violenza perché nega la soggettività. Non ferisce come un colpo di pistola ma ferisce con un messaggio svilente per l’essere umano: l’altro non esiste se non per l’utilità che produce.

E ogni volta che accettiamo questo messaggio, la importiamo nelle nostre relazioni intime: il partner come regolatore della mia autostima, l’amico come bacino di visibilità, il figlio come prova del mio valore.

Cosa cura questa deriva?

Tornare a chiedere “chi sei?” prima di “cosa mi dai?”. La curiosità è l’antidoto psicologico all’oggettivazione. Ma per poter davvero chiedere “chi sei?”, dovremmo spegnere il giudizio, incontrare una lentezza nella valutazione, sospendere l’impulso utilitaristico. Solo così restituiamo all’altro la sua soggettività.

Ma attenzione. La cura non sta negli ideali, ognuno ha i suoi… per quanto diversi possano essere! Piuttosto, allora, la cura sta in qualcosa di più supremo e intrinseco, in qualcosa di universale che potrebbe farci scoprire più vicini di quanto pensiamo. Nella nostra umanità. Nella nostra consapevolezza umana. La consapevolezza è la capacità di guardare con occhi nuovi se stessi e gli altri, di ricordare che non siamo così diversi come pensiamo: non siamo forse tutti uguali? Non siamo accumunati dagli stessi bisogni fondamentali? Ma soprattutto, non siamo forse tutti destinati alla stessa fine? Sì, perché alla fine, stiamo tutti andando nella stessa direzione….

Ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di una buona educazione emotiva: che restituisca valore al nostro sentire, che riconsegni dignità all’essere, sottraendolo alla logica del fare, dell’apparire e dello strumentalizzare. Quando iniziamo a vederci come esseri, prima che come strumenti, allora possiamo generare una rivoluzione silenziosa: smettere di ridurre, iniziare a incontrare. La pace comincia qui: nel nostro sguardo che smette di criticare, giudicare, sminuire… e ricomincia a riconoscere.

Autore: Anna De Simone, psicologo esperto in psicobiologia

Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi su Instagram: @annadesimonepsi e su Facebook fb.com/annadesimonepsi

Puoi seguire le pagine ufficiali di Psicoadvisor su Facebook: sulla fb.com/Psicoadvisor e su Instagram @Psicoadvisor