“Non so cosa mi trattiene costantemente a lui, è come una sfida, una sfida con me stessa. Io penso che se rimango lui si accorgerà di tutto quello che faccio per lui, che del mio amore non può fare a meno e smetterà di sentire il bisogno di umiliarmi e andarsene continuamente per poi tornare, umiliarmi e andarsene di nuovo”.

Questo discorso me lo ha fatto per la prima volta Luisa. Poi, però, l’ho sentito decine e decine d’altre volte da ogni donna che sedeva davanti a me lamentando un problema di dipendenza affettiva. La stragrande maggioranza di loro, quando viene domandato il motivo per cui è così difficile porre fine a una relazione che da tempo ormai non le rende felici, risponde che non è possibile mollare.

C’è in corso una sfida con se stesse, una partita aperta che impedisce loro di abbandonare il campo della relazione, lasciando la scacchiera allo scacco matto di colui che, in realtà, bara da molto tempo avendo in ostaggio tutte le pedine. Anche se loro ancora non lo sanno.

E così mi sono chiesta:

- Da dove origina questa sfida? Davvero, come dicono, nasce nella relazione che stanno vivendo?

- È davvero una sfida con se stesse? O è una sfida con il partner? O con chissà chi che viene dal passato?

- E se si vince quale premio si otterrà? Davvero si è disposti a cotanto dolore solo per stare con quell’uomo che sfugge, denigra o sa riservare solo briciole di presenza e centellinate attenzioni?

Da terapeuta so che le risposte che queste pazienti offrono non devono e non possono bastare. Dentro la stanza di terapia abbiamo il dovere di costruire un senso, di unire i puntini come si fa in una vignetta della settimana enigmistica e d’avere una visione più complessa della realtà che metta insieme il qui e ora e il lì e l’allora.

Ovvero ciò che succede oggi nella relazione con il partner con ciò che succedeva allora, nelle relazioni d’attaccamento con le persone che si sono prese cura di noi, che tanto potere hanno avuto e hanno ancora di influenzare il modo in cui accettiamo, da adulti, quale posizione ricoprire in un rapporto: se vogliamo essere vittime o carnefici, se vogliamo dipendere o sfuggire.

A molte di queste domande ha risposto Elena, 38 anni:

“Quando avevo tredici anni decisi che io non volevo essere come mia madre, una donna anaffettiva che non mi abbracciava mai. Quindi andavo da lei mentre era in cucina e la abbracciavo anche se non era lei a chiedermelo. Dissi a me stessa: se non lo fa lei glielo faccio vedere io come si fa!”.

Elena, donna vivace e piena di vita dagli occhi grandi e vispi, mi racconta così del momento in cui ha deciso di essere diversa da chi l’ha generata.

Tuttavia il giorno in cui decide con determinazione chi vuol essere, prendendo le distanze dal modello di identificazione più forte che una bambina possa avere (la madre, appunto) decide, inconsciamente, anche di accettare come modalità di stare in una relazione quella per cui uno solo dei membri può assumersi il carico di elargire l’amore e l’affetto che serve a tenere insieme il legame.

Una modalità che difficilmente sarà abbandonata nella vita relazionale che verrà, soprattutto con persone dell’altro sesso, quando il legame di attaccamento col partner riattiverà dinamiche antiche e risveglierà paure e angosce latenti.

La sfida del “se mi comporto bene mi amerai ed io ti salverò”, dunque, inizia presto.

Spesso nell’infanzia. Spesso come unica modalità di stabilire un rapporto affettuoso con le persone dal cui affetto dipendiamo e che, tuttavia, sono incapaci di amarci come vorremmo.

Nell’abbracciare un corpo anaffettivo ne avvertiamo comunque il calore fisiologico, forse riconosciamo il battito di un cuore, ritmo primordiale, che per nove mesi abbiamo sentito battere all’unisono senza comprendere quale fosse il nostro e quale quello dell’altro, ci ricaviamo un incavo morbido in cui rannicchiarci, sentiamo il profumo di mamma. Così possiamo facilmente credere che tutte queste sensazioni bastino e convincerci persino che siano reciproche.

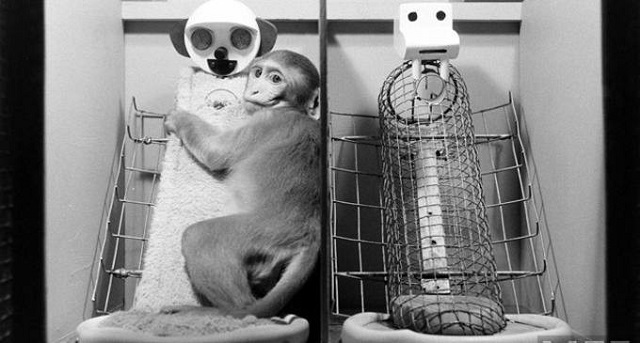

L’esperimento sulla relazione di attaccamento di Harlow

Nel momento in cui mi arrivarono le parole di Elena, in testa mi si palesarono contemporaneamente le immagini dei piccoli di macaco che diversi anni addietro, durante una lezione universitaria, furono mostrate a me, così come a qualsiasi studente di psicologia che si rispetti e che adesso mostro a voi

Senza nutrimento affettivo la psiche non sopravvive, arranca, soffre, trova modi patologici per difendersi e regredisce, proprio come un corpo senza cibo si storpia, si contrae ed infine deperisce.

Così è per quei bambini, poi diventati adulti dipendenti, che si affidano a un altro sulla base di un profondo senso di inadeguatezza (“non sono amabile”) che li rende poco selettivi nelle scelte sentimentali successive (“va bene chiunque, purché mi ami”), esponendoli al rischio altissimo di contrarre relazioni con veri e propri persecutori. Le persone non smettono mai di cercare quel nutrimento affettivo, quel corpo caldo che protegge, quel luogo sicuro in cui rannicchiarsi.

E, pur di assicurarselo, sono spesso disposte a mettere in un cantuccio qualsivoglia bisogno, perché l’altro, così necessario per la sopravvivenza psichica, non lo si può perdere, pena rimanere annientati. La dipendenza ha origine qui.

Nel vuoto che lascia una madre che non sa abbracciare, accogliere, mantenere ovvero “tenere per mano”, nell’accezione di questo bellissimo verbo che ne fa Erri De luca in uno dei suoi più famosi libri. Mi viene spesso chiesto se è lo stesso quando il nutrimento affettivo manca da parte del padre.

Vien da rispondere di sì: abbiamo visto che si tratta della ricerca incessante di calore e prossimità, non certo di cibo. Sono moltissime le donne dipendenti che siedono nelle stanze di terapia a raccontare di padri distanti, irraggiungibili, fisicamente assenti e soprattutto assenti col cuore, padri mai conquistati, la cui scalata verso quel cuore è iniziata gattonando e non ha mai avuto termine, neanche ce l’avessero in cima all’Everest.

È a quel tempo, remoto, che il seme della dipendenza affettiva inizia a germogliare.

Ogni giorno alimentato dalla noncuranza, dal disamore, dall’indifferenza, da incoraggiamenti e complimenti mancati. Ogni giorno che torni a casa da scuola e nessuno ti domanda come è andata, il germoglio si fa un po’ più grande. Poi mette una fogliolina il giorno che ti sei impegnata per avere il voto più alto ma nessuno s’è curato di guardarti il quaderno.

Un’altra fogliolina quando per l’ennesima volta i tuoi ti hanno detto che tua sorella è migliore di te. Un’altra il giorno in cui non hai vinto la gara di nuoto e hai letto tutta la delusione del mondo negli occhi di tuo padre. Gli anni passeranno e ogni tuo traguardo non sarà mai considerato abbastanza, ogni tuo sforzo per essere migliore ignorato o sminuito.

Diceva Lya Luft che l’infanzia è il suolo sul quale andremo a camminare per tutta la vita. Aveva ragione, in quel terreno c’è tutto quello che serve per fare del germoglio della dipendenza affettiva un arbusto alto con le radici antiche e profonde, difficili da sradicare.

Dunque la sfida di salvare il partner, quell’uomo freddo, distante, sfuggente, a volte anche francamente abusante dal punto di vista psicologico e/o fisico, non è altro che la sfida di salvare sé stessi dalla relazione con coloro che ci hanno messo al mondo e poi ignorato o non accudito quanto e come dovevano.

E contemporaneamente il narcisista perverso è il genitore punitivo da riconquistare e il freddo evitante dispensatore di briciole è il genitore depresso da consolare, in un ciclo infinito che si ripropone ancora e ancora nella sfida odierna e nell’idea paradossale di cambiare il finale facendo interpretare ai protagonisti della storia gli stessi identici ruoli.

E se si vince la sfida, dunque, cosa si otterrà?

Il premio tanto ambito non è solo l’uomo che desideriamo nonostante tutte le sue mancanze o i suoi maltrattamenti. Quello con buona probabilità non ce lo avremo mai. Il premio in gioco è ben più alto: è la conferma che l’amore si può finalmente conquistare, che chi non sa amare può imparare a farlo grazie al nostro insegnamento, il genitore molto prima che il partner, che non è vero che non siamo abbastanza “amabili”, che abbiamo un minus in noi che ci rende invisibili.

Insomma il premio che vinciamo è l’idea per cui tutta la nostra vita non è stata vana. Un’idea a cui è difficile rinunciare, molto più difficile che rinunciare all’uomo dal quale dipendiamo.

Di fronte ad un uomo che non ci rende felici e dal quale, nonostante tutto non riusciamo a separaci, non siamo le adulte di oggi. Siamo ancora le bambine di allora e stiamo combattendo una battaglia che serve alla nostra sopravvivenza psichica.

Ma le domande che ogni donna in questa posizione deve porsi sono: quanto di noi stesse dovremmo dare alle persone che amiamo e quanto, invece, è necessario tradirli per crescere e appropriarci di un destino diverso, magari felice? Per quanto ancora, sapendo che è vana, siamo disposte ad alimentare la nostra vocazione al sacrificio?

A cura di Silvia Pittera, Psicologa – Psicoterapeuta. Riceve su appuntamento online e nel suo studio a Catania.

Se ti piacciono i nostri contenuti, puoi seguirci sulla pagina Ufficiale Facebook di Psicoadvisor e sul nostro account Instagram: @Psicoadvisor