Ci sono frasi che suonano nobili. Che sembrano parlare d’amore, di coraggio, di altruismo. Frasi che diventano bandiere da sventolare quando il cuore è stanco, quando il peso di una relazione che non funziona più diventa insopportabile. Una di queste è: “Resto per i figli.”

Ci sono frasi che suonano nobili. Che sembrano parlare d’amore, di coraggio, di altruismo. Frasi che diventano bandiere da sventolare quando il cuore è stanco, quando il peso di una relazione che non funziona più diventa insopportabile. Una di queste è: “Resto per i figli.”

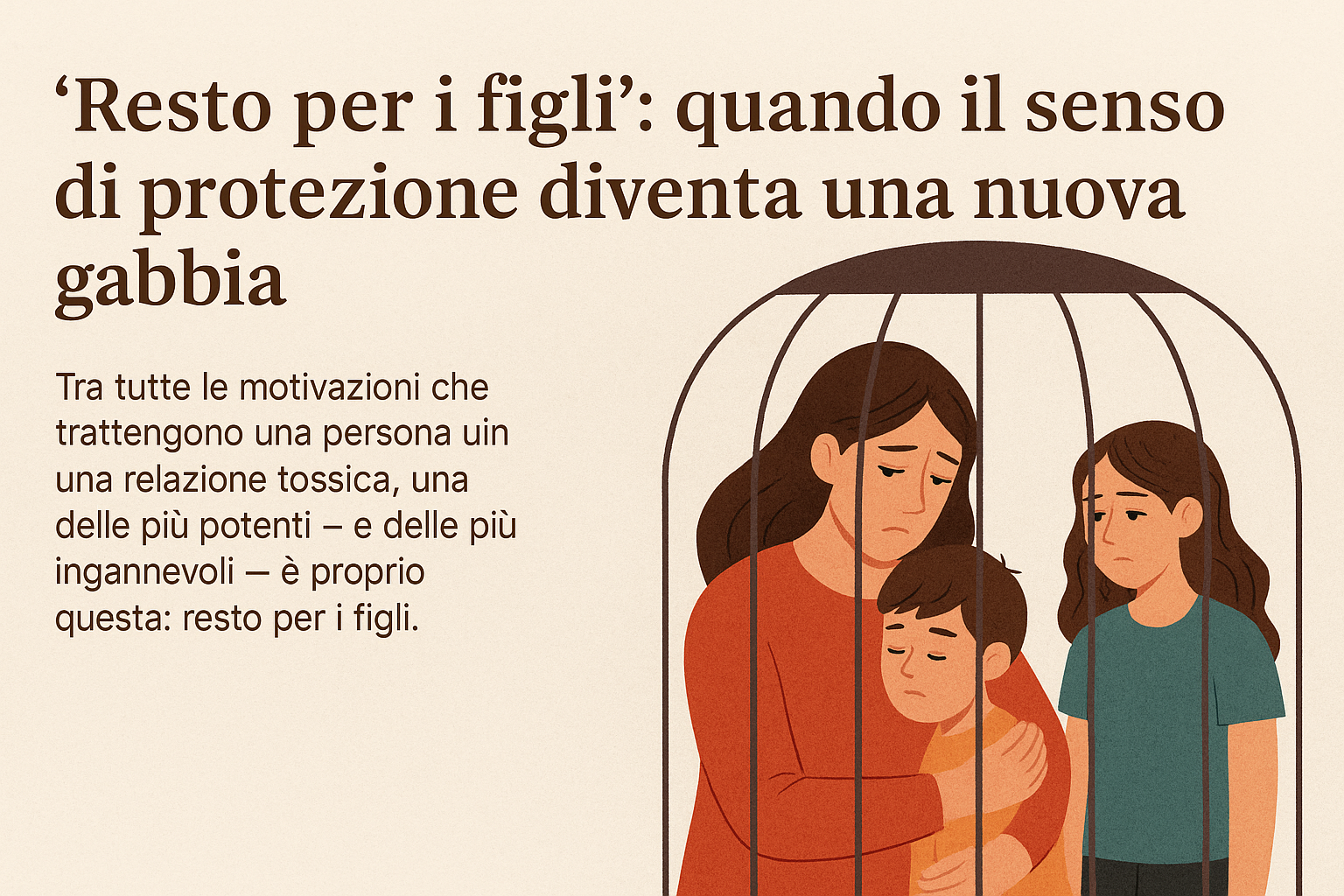

Una frase che, detta ad alta voce, sembra un atto di protezione. Ma che, dentro, spesso nasconde una prigione.

Chi la pronuncia raramente lo fa con leggerezza

Dietro queste parole si muove un mondo interiore fatto di paure, di doveri, di aspettative sociali e sensi di colpa. Il genitore che resta per i figli è convinto – o si convince – che separarsi significhi far crollare l’intero mondo del bambino. Che il dolore della fine della coppia sia un prezzo troppo alto da far pagare a una creatura innocente.

Ma c’è una verità che la psiche infantile conosce molto bene, anche quando gli adulti si illudono del contrario: non c’è protezione possibile quando l’amore si spegne, quando la casa diventa un campo minato emotivo, quando i sorrisi sono tirati e i silenzi parlano più delle parole.

L’intenzione può essere buona. Ma l’effetto no. Perché la paura del fallimento relazionale non può essere guarita attraverso il sacrificio di sé. E i figli, che assorbono le emozioni molto più di quanto comprendano i fatti, crescono respirando quel clima. Interiorizzano modelli affettivi malati. E imparano, a loro volta, che si può restare nella sofferenza per amore.

Il paradosso dell’amore tossico: quando la protezione diventa invisibilmente distruttiva

Dal punto di vista psicologico, “restare per i figli” è un paradosso affettivo. Si crede di proteggere, ma si finisce per esporre. Si resta per amore, ma si cresce nella paura. Si vuole dare stabilità, ma si alimenta l’insicurezza.

È proprio questa contraddizione a fare danni silenziosi: il bambino, immerso in un ambiente teso, impara che il legame si tiene insieme con il sacrificio, che le emozioni vanno trattenute, che la sicurezza è solo apparenza. E inizia, giorno dopo giorno, a costruire una propria idea dell’amore basata sul dolore, sulla rinuncia, sulla sopportazione.

In psicologia dello sviluppo, Donald Winnicott parlava di ambiente facilitante: uno spazio relazionale che permette al bambino di essere autentico, di crescere senza dover rinunciare a sé stesso per adattarsi alle dinamiche degli adulti. Ma cosa succede quando l’ambiente familiare è permeato da tensioni continue, silenzi pesanti, scambi carichi di rancore?

Succede che il bambino, come una spugna emotiva, assorbe tutto. Anche quello che non sa nominare. Anche quello che non gli viene mai detto. E lo incarna: nel corpo, nei comportamenti, nei pensieri. La sua regolazione emotiva futura si struttura su questi vissuti precoci, andando a plasmare la tolleranza allo stress, la percezione di sé e degli altri, la sua futura capacità di amare.

L’impronta nell’inconscio: quando l’ambiente diventa un marchio

Le neuroscienze affettive, negli ultimi decenni, hanno confermato ciò che la clinica psicodinamica osservava da sempre: l’ambiente relazionale in cui il bambino cresce modula direttamente l’attività delle sue reti neuronali.

In particolare, esperienze relazionali stressanti e ambigue – come quelle vissute in famiglie in cui si resta “per i figli” ma si respira disagio costante – portano a un’iperattivazione dell’amigdala (la centralina dell’allarme), a una disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (il circuito dello stress), e a un’alterazione nei processi di mentalizzazione e attaccamento.

In termini semplici: il cervello del bambino impara a essere in allerta. Sempre. Anche quando sembra calmo. Anche quando gioca. È un’allerta invisibile, ma che condiziona tutto: la fiducia, l’autostima, la sicurezza nelle relazioni.

Il risultato? Un adulto che, pur di non rivivere quel clima, o lo ripeterà inconsciamente (perché familiare), o si proteggerà da qualsiasi forma di intimità. In entrambi i casi, la ferita resterà aperta.

Quando il figlio diventa il pretesto: l’errore più silenzioso

Un altro effetto drammatico – e spesso sottovalutato – del restare “per i figli” è lo spostamento della responsabilità: il genitore, inconsapevolmente, inizia a collegare la sua infelicità al fatto di avere dei figli.

E il figlio – che sente tutto – interiorizza di essere un “ostacolo” alla libertà, un “motivo” del dolore dell’altro.

Non serve dirlo apertamente. Basta uno sguardo, un sospiro, un “lo faccio per te” pronunciato con rassegnazione.

Il bambino si sente il custode di un equilibrio instabile, il motivo per cui uno dei due genitori non è libero.

E questo si imprime nel suo sistema affettivo come un marchio: “Io sono un peso”.

Questa dinamica, nel tempo, può generare figli iper-responsabili, che si fanno carico del dolore altrui. Oppure figli che fuggono dalle relazioni, temendo inconsciamente di fare del male a chi li ama. È un destino silenzioso, ma potentissimo.

Meccanismi di difesa: il “restante” come scisso

Dal punto di vista psicoanalitico, la frase “resto per i figli” è spesso una razionalizzazione. Una forma di bugia affettiva che serve a tenere a bada l’angoscia. La vera paura non è quasi mai “per i figli”. La vera paura è affrontare il vuoto.

Il giudizio degli altri. L’idea di essere stati “sbagliati”. La possibilità di rimanere soli.

Freud parlava della scissione dell’Io per descrivere quelle situazioni in cui due parti psichiche opposte convivono senza integrarsi: la parte che sa che la relazione è tossica e quella che nega, per non sentire dolore.

Rimanere in un legame malato “per i figli” è proprio questo: una difesa dalla colpa, una dissociazione tra il bisogno personale e l’immagine sociale del “bravo genitore”.

Ma i figli non hanno bisogno di genitori che si annullano. Hanno bisogno di genitori che si scelgono. Che scelgono la vita, la dignità, la verità.

Educare all’autenticità: il dono più grande che si possa fare

Educare un figlio non significa evitargli ogni dolore. Significa mostrargli come si attraversa il dolore restando interi.

Non serve restare “per loro”. Serve mostrar loro che la felicità è un diritto. Che dire “basta” non è un atto egoistico, ma un atto di amore per sé – e per chi ci guarda.

I bambini imparano più da ciò che viviamo che da ciò che diciamo. E allora, cosa impara un figlio da un genitore che resta, infelice, prigioniero, pur di non rompere lo schema?

Impara che il sacrificio è l’unica via. Che la felicità è un lusso. Che l’amore fa soffrire. Ma se un giorno quel genitore, con coraggio, sceglie di ascoltarsi… se un giorno decide che non resterà più “per” ma sceglierà “con”… allora il bambino vedrà un altro modo di vivere. E potrà immaginare un altro tipo di futuro.

Un atto di amore vero

Rompere una gabbia, anche quando è costruita per proteggere, è un atto di amore profondo.

Dire a sé stessi “non resto più per i figli” è il primo passo per mostrare loro che il rispetto per sé è un valore. Che la libertà affettiva è possibile. Che nessuna relazione vale la propria serenità.

Nel mio libro “Il mondo con i tuoi occhi”, parlo proprio di questo: della necessità di ricostruire un’idea di felicità che sia autentica, non imposta. Di sciogliere i nodi invisibili che ci legano a ruoli che ci consumano. E di come si possa – con consapevolezza, coraggio e amore – creare relazioni che non imprigionano, ma che nutrono. Perché i figli non hanno bisogno che restiamo. Hanno bisogno che viviamo. Veramente. E che insegniamo loro, con l’esempio, che ogni vita merita la sua libertà. Per immergerti nella lettura e farne tesoro, puoi ordinarlo qui su Amazon oppure in qualsiasi libreria

A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoasvisor

Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe