Ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano vivere costantemente sotto il peso delle ingiustizie, come se il mondo intero fosse schierato contro di loro?

Il vittimismo non è soltanto un atteggiamento: è un linguaggio sottile che plasma pensieri, relazioni e identità. È un copione che si impara presto, spesso nell’infanzia, e che si consolida nel tempo, diventando parte integrante del modo in cui ci raccontiamo agli altri e a noi stessi.

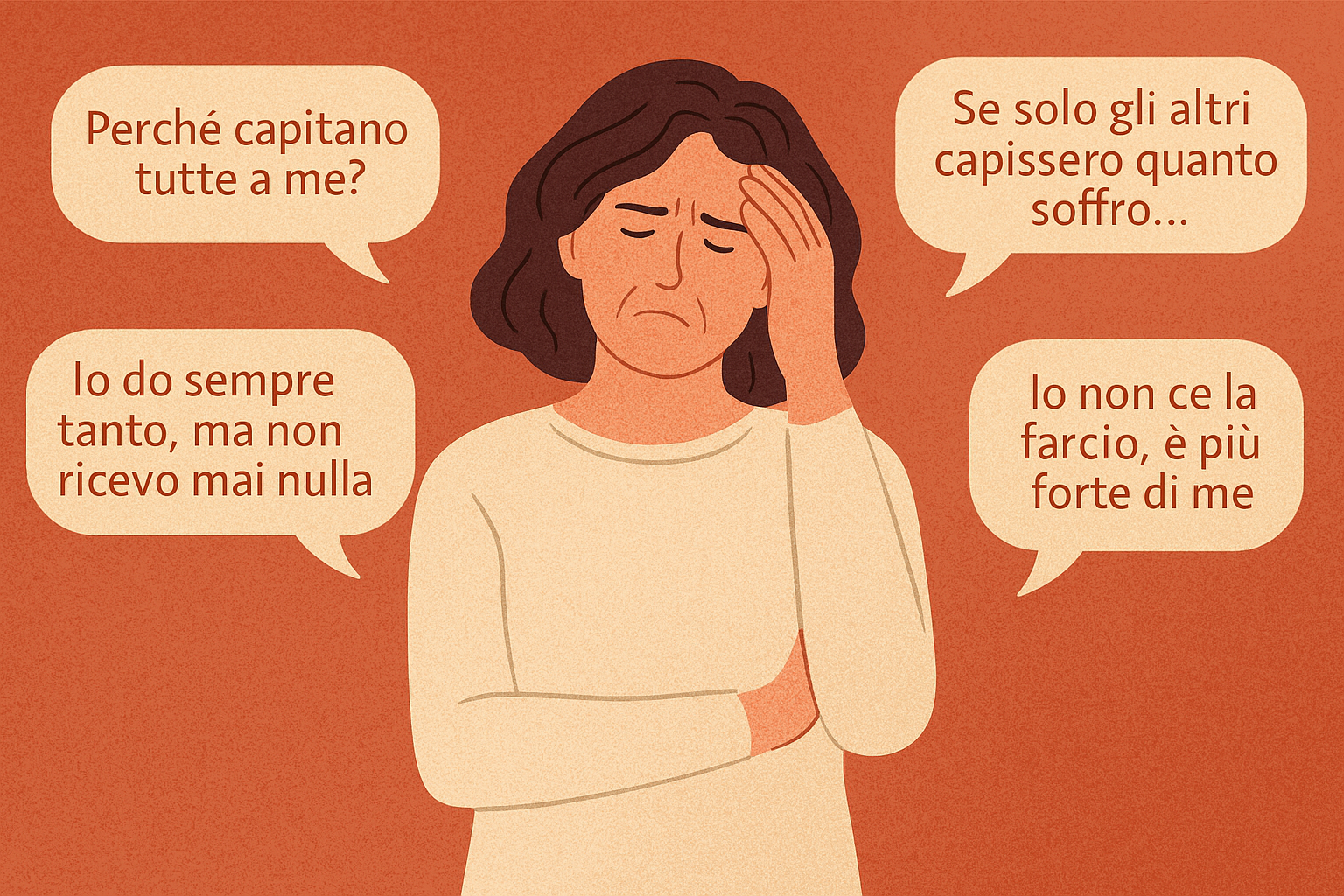

Frasi tipiche di chi fa la vittima anche se inconsapevolmente

Chi resta intrappolato in questo ruolo non lo fa per cattiveria o debolezza, ma perché in quel “sono vittima” trova un rifugio. È un meccanismo di difesa che protegge dal dolore dell’autoresponsabilità, ma che col tempo diventa una prigione.

E se impariamo ad ascoltare con attenzione, ci accorgiamo che certe frasi ricorrenti tradiscono più di ogni altra cosa questo schema invisibile. Sono piccole spie linguistiche che ci mostrano come una persona viva ancorata al ruolo della vittima, rinunciando al potere trasformativo della propria esperienza.

1. “Perché capitano tutte a me?”

È la frase simbolo del vittimismo, il mantra che racchiude l’idea di un destino ostile. Chi la pronuncia si percepisce come il bersaglio preferito della sfortuna, come se la vita avesse deciso di accanirsi esclusivamente contro di lui.

In realtà, dietro a questa frase si nasconde un bisogno inconscio: non assumersi la responsabilità del cambiamento. È molto più facile attribuire all’esterno (al caso, agli altri, al destino) la causa di ciò che non va, piuttosto che guardarsi dentro e domandarsi: che parte ho avuto io in questa situazione?

Dal punto di vista psicoanalitico, questo atteggiamento è una difesa contro il dolore della colpa e del fallimento. Il bambino che non si è sentito visto o amato può diventare un adulto che, per non provare l’angoscia di non essere abbastanza, preferisce convincersi di essere perseguitato dal destino.

2. “Io do sempre tanto, ma non ricevo mai nulla”

Questa frase porta con sé un grande inganno. In superficie appare come l’ammissione di una persona generosa e altruista. In profondità, invece, racconta un bisogno nascosto di riconoscimento.

Chi pronuncia queste parole non sta semplicemente donando: sta “contrattando” amore, attenzione, gratitudine. Quando queste non arrivano, il senso di frustrazione viene trasformato in lamentela. Così, il vittimismo si veste di altruismo, ma in realtà cela la difficoltà a donare senza aspettarsi qualcosa in cambio.

Le radici sono spesso infantili: il bambino che ha imparato a guadagnarsi l’affetto con sacrifici e compiacenza diventa l’adulto che, anche da grande, continua a sentirsi invisibile se non “fa tanto”. Ma questo porta a vivere in eterno debito, perché nessun riconoscimento esterno basterà mai a colmare il vuoto interno.

3. “Con me va sempre a finire così”

Una frase che contiene il veleno della profezia che si autoavvera. Chi la pronuncia è convinto che ogni relazione, ogni progetto, ogni speranza sia destinata a fallire. Non esiste il nuovo, non esistono possibilità diverse: c’è solo la ripetizione del passato.

La psicologia predittiva ci spiega bene questo meccanismo: quando il cervello si convince che “finisce sempre così”, filtra la realtà alla ricerca di conferme. E puntualmente le trova. È il famoso confirmation bias: vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere.

Dal punto di vista psicoanalitico, questo linguaggio rivela la forza della memoria emotiva. È il bambino deluso che parla, il piccolo che ha interiorizzato che la felicità non dura e che ogni volta arriverà la perdita. L’adulto, senza saperlo, porta con sé quella voce antica e la trasforma in destino.

4. “Se solo gli altri capissero quanto soffro…”

Questa frase non parla di dolore, ma di centralità. Non basta soffrire: bisogna che qualcuno se ne accorga, che lo riconosca, che ne faccia un evento collettivo. È la richiesta implicita di un palcoscenico.

Chi pronuncia queste parole non cerca tanto la guarigione, quanto lo sguardo degli altri. È il bambino che piange non solo per consolarsi, ma per essere visto. Da adulti, questo diventa un meccanismo di sopravvivenza che però si traduce in teatrale esposizione della propria sofferenza.

Il rischio? Il dolore perde autenticità e diventa un mezzo per ottenere attenzioni. La sofferenza non è più un vissuto da elaborare, ma un ruolo da interpretare.

5. “Io non ce la faccio, è più forte di me”

Questa è la frase della resa definitiva. Qui il vittimismo trova la sua massima espressione: l’impotenza. Tutto appare troppo grande, troppo difficile, troppo insormontabile.

In realtà, nessuna emozione è più grande di noi. È vero: alcune emozioni possono sembrare ingestibili, ma perché non abbiamo mai imparato a modularle. Dire “è più forte di me” diventa allora un alibi perfetto per non provare, per non rischiare, per non affrontare il cambiamento.

Dal punto di vista neuroscientifico, questa frase segnala la disattivazione della corteccia prefrontale (la parte che regola decisioni e strategie) a favore di un’amigdala iperattiva (il centro della paura). Il corpo si sente in pericolo, ma non sa distinguere un rischio reale da un ricordo doloroso. Così, l’impotenza diventa abitudine.

Perché il vittimismo intrappola

Il vittimismo è molto più che una serie di frasi: è un’identità. Chi si rifugia in questo ruolo smette di vedersi come soggetto attivo della propria vita e inizia a definirsi solo attraverso ciò che subisce. È una prigione che, paradossalmente, protegge dal rischio più grande: quello di scoprire che cambiare è possibile, ma richiede fatica.

Il vittimismo è una difesa antica, che nasce per proteggere il bambino ferito dalla vergogna e dal dolore. Ma da adulti diventa una catena: invece di liberarci, ci immobilizza.

Vittimismo e relazioni

Nelle relazioni, il vittimismo genera dinamiche tossiche. Da un lato respinge: chi ascolta si sente prosciugato, come se ogni energia finisse risucchiata in un pozzo senza fondo. Dall’altro lato, attrae i cosiddetti “salvatori”: persone che vivono per aiutare, che trovano senso solo accanto a chi soffre.

Così nasce il legame vittima-salvatore, una danza che sembra reciproca ma che in realtà è una gabbia. Nessuno cresce, nessuno guarisce: entrambi restano imprigionati in ruoli che confermano le loro ferite.

Neuroscienze e vittimismo

Dal punto di vista cerebrale, il vittimismo alimenta circuiti di negatività. Ogni lamentela attiva le stesse aree della paura, rinforzando la sensazione di minaccia. L’amigdala si iperattiva, la corteccia prefrontale viene disattivata, e il sistema dopaminergico (che premia le soluzioni) resta inattivo.

Tradotto: la mente si abitua a vedere solo pericoli e ingiustizie. E ciò che si allena, cresce. Allenare il cervello a lamentarsi significa insegnargli a non cercare mai soluzioni.

Il vittimismo non nasce dalla cattiveria, ma dal dolore

È il linguaggio di chi, da bambino, non ha trovato strumenti per affrontare le proprie ferite. Ma se da piccoli questo poteva essere l’unico modo per sopravvivere, da adulti diventa un ostacolo alla crescita.

Riconoscere le frasi tipiche del vittimismo non significa giudicare, ma portare alla luce un copione nascosto. Significa offrirsi la possibilità di smettere di interpretare un ruolo e iniziare a scrivere una storia nuova.

È proprio di questo che parlo nel mio libro “Il mondo con i tuoi occhi”. Non un manuale di soluzioni facili, ma un compagno di viaggio che aiuta a riconoscere i copioni interiori che ci imprigionano. Perché la vera libertà non sta nel negare la sofferenza, ma nel darle un significato nuovo. Quando smettiamo di dirci “sono una vittima” e iniziamo a dirci “posso trasformare la mia storia”, allora la vita cambia davvero. E la possibilità di rinascere non è più un sogno, ma una scelta. Il mio libro è disponibile in libreria e qui su Amazon

E se ti va, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.

Ti aspetto lì per continuare il viaggio