Essere genitori è un mestiere che non prevede ferie, né orari

Ma soprattutto non prevede certezze. Non c’è manuale che ci possa davvero spiegare come lasciare andare, come accettare che chi abbiamo messo al mondo possa (e debba) inciampare, sbagliare, sentirsi solo, provare dolore, rischiare, scegliere strade diverse dalle nostre.

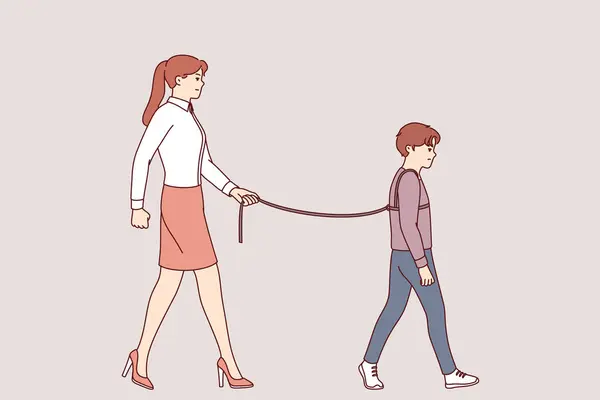

Così, molti genitori cercano di anestetizzare questa angoscia con il controllo. Con la supervisione costante. Con il tentativo, spesso inconsapevole, di cancellare ogni possibilità di errore, di rendere il mondo un posto sicuro… a qualunque costo.

Ma c’è una domanda che, prima o poi, ogni madre e ogni padre dovrebbe farsi: sto proteggendo mio figlio o sto proteggendo me stesso dalla paura di perderlo?

Perché quando la protezione si trasforma in ansia, il messaggio che passa è devastante: da solo non ce la puoi fare.

Ed è un messaggio che si insinua tra le pieghe dell’infanzia, dell’adolescenza e poi della vita adulta, rendendo i figli insicuri, dipendenti, incapaci di ascoltare la propria voce interiore.

Le frasi tipiche dei genitori iperprotettivi

La paura, quando si traveste da amore, parla attraverso le parole di ogni giorno. Sono frasi che abbiamo tutti sentito o detto, magari senza cattiveria, spesso con le migliori intenzioni. Ma le intenzioni non bastano. Perché le parole lasciano solchi. In questo articolo voglio accompagnarti a scoprire le frasi più tipiche dei genitori iperprotettivi e, soprattutto, a capire che cosa comunicano davvero.

1. “Non preoccuparti, ci penso io”

Dietro questa frase c’è l’idea, magari rassicurante per il genitore, che il figlio non debba mai sentire il peso della responsabilità. Ma crescere significa proprio questo: imparare ad assumersi la responsabilità di ciò che si fa, delle proprie scelte, dei propri errori.

Se ogni difficoltà viene anticipata, se ogni ostacolo viene spostato dalla strada del bambino, non gli si permette di scoprire la sua forza. Questa frase, ripetuta giorno dopo giorno, può insegnare al figlio che non è capace di cavarsela da solo, che ha sempre bisogno di qualcuno che intervenga al suo posto.

2. “Lascia stare, non sei ancora pronto”

Attenzione a queste parole. A volte dette per prudenza, altre volte per fretta, spesso per paura. Ma il messaggio che passa è: tu non sei capace, tu non sei abbastanza.

Essere pronti si diventa provando, sbagliando, riprovando. Nessuno è pronto finché non si mette in gioco.

Negare al figlio la possibilità di mettersi alla prova significa impedirgli di crescere. E peggio ancora, significa consegnargli un’immagine di sé come fragile, debole, inadeguato.

3. “Non andare troppo lontano”

Che si tratti del parco giochi o delle scelte di vita, questa frase, se ripetuta spesso, non parla di distanze fisiche.

Parla di un confine emotivo: non allontanarti da me, non diventare troppo autonomo, non fare cose che non posso controllare.

Dietro questa frase si cela il terrore del genitore di essere escluso, di non essere più indispensabile. Ma ogni figlio ha bisogno di andare lontano per poter poi, eventualmente, scegliere di tornare.

4. “Dammi retta, so cosa è meglio per te”

Non c’è nulla di più svalutante di una verità calata dall’alto.

Dire a un figlio “so io cosa è giusto per te” significa dirgli, in fondo: tu non puoi sapere cosa desideri, cosa senti, cosa ti fa bene.

Significa sottrarre al figlio il diritto sacrosanto di esplorare se stesso e imparare, anche a costo di sbagliare, cosa funziona per lui.

5. “Non esagerare, potresti farti male”

È giusto insegnare la prudenza, ma quando il messaggio diventa un mantra, l’effetto collaterale è la paura di osare.

Ogni esplorazione contiene in sé il rischio di farsi male. È inevitabile. Ma è proprio da quel rischio che nasce il coraggio, l’intraprendenza, la voglia di vivere.

Chi cresce sentendosi dire continuamente di stare attento finirà per avere paura del mondo e di se stesso.

6. “Se succede qualcosa, non me lo perdonerò mai”

Questa frase sposta il baricentro dal figlio al genitore.

Non si tratta più di proteggere il figlio, ma di proteggere se stessi dal senso di colpa.

E così il figlio impara che ogni sua scelta, ogni sua esplorazione, ogni suo passo fuori dal guscio, porta dolore al genitore.

Questo è un carico emotivo troppo grande da sopportare per un bambino. È una forma di prigionia affettiva mascherata da amore.

7. “Non far preoccupare la mamma (o il papà)”

Anche qui, l’obiettivo non è il benessere del figlio, ma il sollievo dell’adulto.

Si insegna al bambino che il suo comportamento deve modellarsi sulle emozioni del genitore, e non sui suoi reali desideri o bisogni.

Col tempo, questo crea adulti che non sanno ascoltarsi, che hanno imparato a mettere il bisogno dell’altro sempre prima del proprio.

8. “Fai come dico io, così non sbagli”

Sbagliare è necessario. È il modo in cui impariamo, cresciamo, costruiamo la nostra identità.

Chi non ha mai potuto sbagliare, resta intrappolato nell’eterna ricerca di approvazione.

Ogni scelta diventa fonte di ansia, perché non si è mai sperimentata la possibilità di sbagliare e rialzarsi.

9. “Non voglio che tu soffra”

Frase tenera, umana, comprensibile. Ma anche pericolosa.

Perché la sofferenza fa parte della vita.

Non possiamo toglierla di mezzo, possiamo solo aiutare i nostri figli a imparare a starci dentro, a trasformarla, a non farsene schiacciare.

Evitare ogni dolore non è amore. È paura.

10. “Ricordati che io ci sono sempre per te” (quando nasconde la paura dell’autonomia)

Questa frase può essere bellissima, se sincera e senza condizioni.

Ma può diventare una trappola, se usata per dire implicitamente: non provarci da solo, resta qui, resta vicino a me.

Essere presenti non significa impedire all’altro di andare. Significa restare come porto sicuro, non come catena.

Perché alcuni genitori diventano iperprotettivi? La paura che abita l’amore

L’iperprotezione non nasce dal disamore. Non è il frutto di cattiveria, di egoismo o di superficialità. Al contrario, spesso è il volto più ansioso dell’amore. È il modo in cui un genitore tenta di prendersi cura, di far fronte a una paura che non sa nominare. Dietro la mano che trattiene c’è un cuore che trema.

Chi è iperprotettivo, quasi sempre, è stato a sua volta figlio di genitori che non hanno saputo trasmettere sicurezza. Magari cresciuto in un ambiente dove il mondo era percepito come pericoloso, imprevedibile, pieno di insidie. O forse in una famiglia in cui la libertà veniva scambiata per disamore, l’autonomia per abbandono.

In molti casi, l’iperprotezione è il tentativo – spesso inconsapevole – di riparare la propria ferita infantile: non voglio che mio figlio provi la solitudine, il dolore, l’insicurezza che ho provato io. Ma in questo tentativo di “salvare” il figlio, si finisce per impedirgli di vivere.

A volte, invece, l’iperprotezione si radica in un’idea rigida e totalizzante del ruolo genitoriale: la convinzione che essere “bravi genitori” significhi impedire qualunque disagio, evitare qualunque rischio, tenere sotto controllo ogni aspetto della vita del figlio. È un modello educativo che, senza rendersene conto, trasforma l’amore in una performance: se soffri, vuol dire che ho sbagliato qualcosa; se sbagli, vuol dire che non ti ho protetto abbastanza. E così, l’ansia di “fare tutto nel modo giusto” si traduce in ipercontrollo.

Molti genitori iperprotettivi sono persone che faticano a tollerare l’idea della separazione. Ogni passo verso l’autonomia del figlio viene vissuto come una perdita: il primo giorno di scuola, le prime amicizie, le prime uscite da solo, i primi no… invece di essere celebrati come conquiste di crescita, diventano fonti di angoscia.

Perché l’iperprotettività non parla solo del figlio. Parla del bisogno del genitore di sentirsi ancora indispensabile.

E questo bisogno è umano, tenero, ma può diventare pericoloso se non riconosciuto.

Poi ci sono le storie personali, i traumi irrisolti, le perdite che lasciano una traccia di terrore. Genitori che hanno vissuto esperienze di abbandono, di lutto, di precarietà affettiva o economica, possono vivere ogni distacco del figlio come una possibile tragedia. Non riescono a vedere la differenza tra “lasciare andare” e “perdere”. Così restano attaccati, aggrappati, controllano per non sentire il vuoto.

Non possiamo dimenticare anche l’influenza culturale. Viviamo in una società che tende a colpevolizzare profondamente i genitori per ogni difficoltà dei figli. Un figlio che soffre, che sbaglia, che ha insicurezze, viene spesso visto come il segno di una genitorialità fallimentare.

E allora, per paura di essere giudicati, molti genitori provano a “prevenire” ogni errore, a “correggere” ogni imperfezione, a rendere la vita dei figli il più possibile immune da inciampi. Ma la vita, si sa, inciampa sempre. E non è questo a renderla sbagliata. È questo, anzi, a renderla vera.

Essere iperprotettivi, quindi, è spesso una forma di ansia non elaborata, un dolore che si maschera da premura. È la difficoltà di distinguere tra l’essere presenti e l’essere invasivi. Tra il voler bene e il voler sostituirsi.

È il tentativo di anestetizzare la paura di fondo che ogni genitore conosce: quella di non riuscire a proteggere davvero, quella di non essere abbastanza, quella di perdere chi si ama di più.

Ma amare non è trattenere. Amare è avere il coraggio di lasciare spazio. Di lasciare il rischio. Di lasciare la possibilità.

È sapere che la vera protezione non è impedire il dolore, ma esserci quando quel dolore arriverà. Non sostituirsi alle scelte, ma rimanere accanto quando le scelte faranno male. Non dire “faccio io”, ma saper dire: so che ce la puoi fare da solo. E anche se cadrà, io resterò qui.

L’amore che libera, non quello che trattiene

Essere genitori iperprotettivi non è una colpa. È una paura non detta, una fragilità che si veste da premura, un desiderio sincero di fare del bene… ma senza sapere che spesso il bene, per fiorire, ha bisogno di spazio, non di muri. Amare non significa evitare al figlio ogni caduta. Significa esserci quando quella caduta arriverà. Significa credere che sia capace di rialzarsi, di affrontare la fatica, di costruire la propria vita anche senza che qualcuno gli tenga la mano a ogni passo.

Significa permettere al figlio di conoscersi, di mettersi alla prova, di sentire di essere autore della propria storia.

Perché non c’è protezione più grande di quella che insegna a fidarsi di sé, ad ascoltarsi, a camminare nel mondo portando con sé una base sicura dentro, non fuori.

È questo il tipo di amore che aiuta a crescere, non quello che si sostituisce, che decide al posto tuo, che anticipa ogni bisogno. Perché un figlio troppo protetto rischia di diventare un adulto troppo insicuro. Un adulto che cerca sempre qualcun altro a cui affidare il timone della propria esistenza, che non sa dire “questo lo voglio”, “questo non lo accetto”, “questa scelta è mia”.

Se vuoi approfondire proprio questo tema — il diritto di tornare protagonisti della propria vita, di svincolarsi dai copioni, dalle aspettative, dai modelli ereditati — ti invito a leggere il mio libro “Il mondo con i tuoi occhi”.

Un percorso per imparare a guardare la realtà senza le lenti distorte che spesso ci vengono messe addosso fin dall’infanzia, per costruire finalmente una vita che rispecchi davvero chi sei, e non ciò che gli altri si aspettano da te. Perché il vero amore non si misura da quanto trattiene, ma da quanto permette di essere liberi. Il libro lo trovi su Amazon, a questo indirizzo e su tutti gli store online. Se hai voglia di scoprire le immensità che ti porti dentro e imparare a esprimere pienamente chi sei, senza timori e insicurezze, è il libro giusto per te.

A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondce della rivista Psicoasvisor

Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.

Se ti piacciono i nostri contenuti, seguici sull’account ufficiale IG: @Psicoadvisor

Puoi leggere altri miei articoli cliccando su *questa pagina*